今回は浮世絵版画に見られるフォクシングと虫食い。

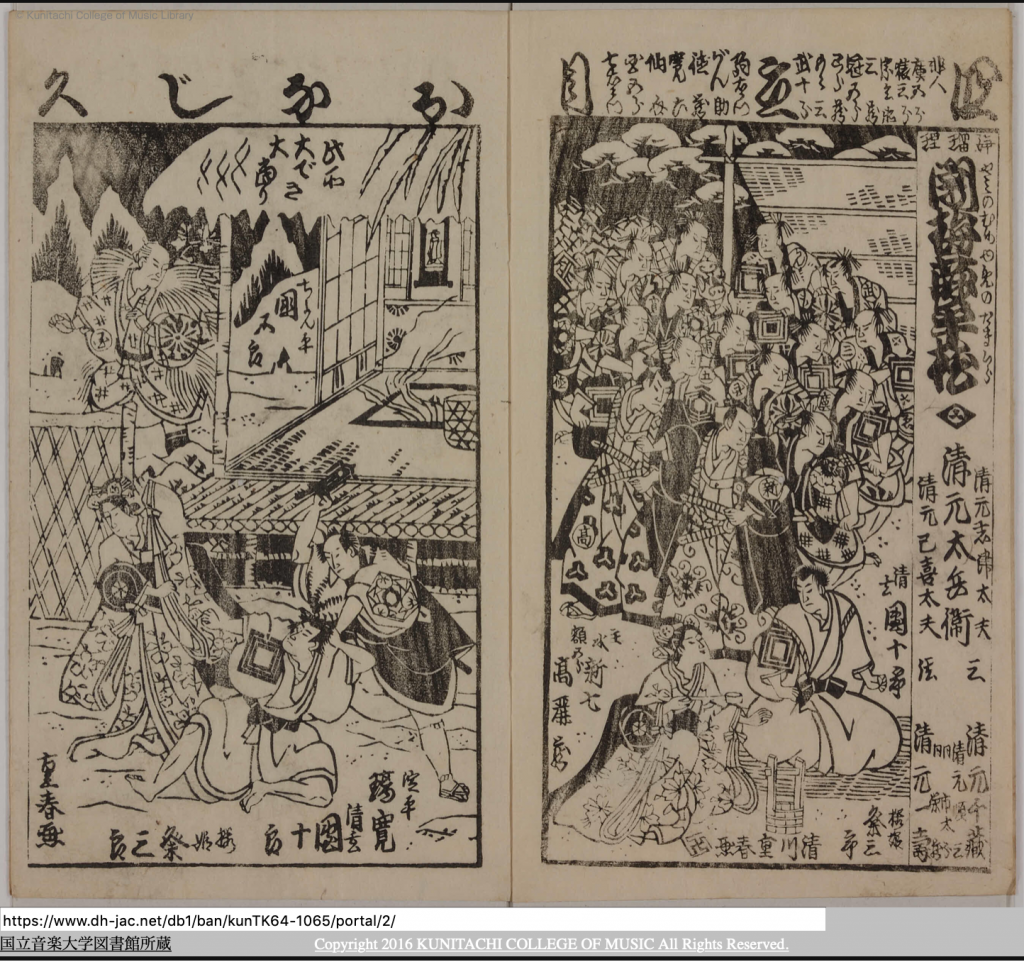

下の画像は三代豊国画「清水清玄」「下部淀平」。すでに登場した歌舞伎「恋衣雁金染」の役者絵だ。

まず左の作品の右下、清玄の足元には拡大しなくても大小多数の褐色の斑点が見える。カビ(糸状菌)。かなり盛大にカビている。右側が拡大図。この斑点が散りばめられる状態が狐(fox)の体毛の模様に似ているところからフォクシング(foxing)という。日本では「星」という呼び方もあるらしい。

BlueIndexStudio所蔵

カビは埃(塵)や微生物と高温多湿の組み合わせで発生するため、日本のようにクローゼット用に湿気取りが売られている国では防ぎようがない。

大昔、エッチングの修復をした時は支持体が洋紙(コットンパルプ)で、フォクシング除去はアンモニア水に浸して専用スポンジでさするようにして、あっさりきれいになった記憶がある。幕末の錦絵に使われた奉書紙はそれ以前に比べて丈夫になったとはいえ、洋紙のような扱いはできない。部分的に無水エタノールを試してみたい気もしますが、何より変色が心配でいまだに触れない。

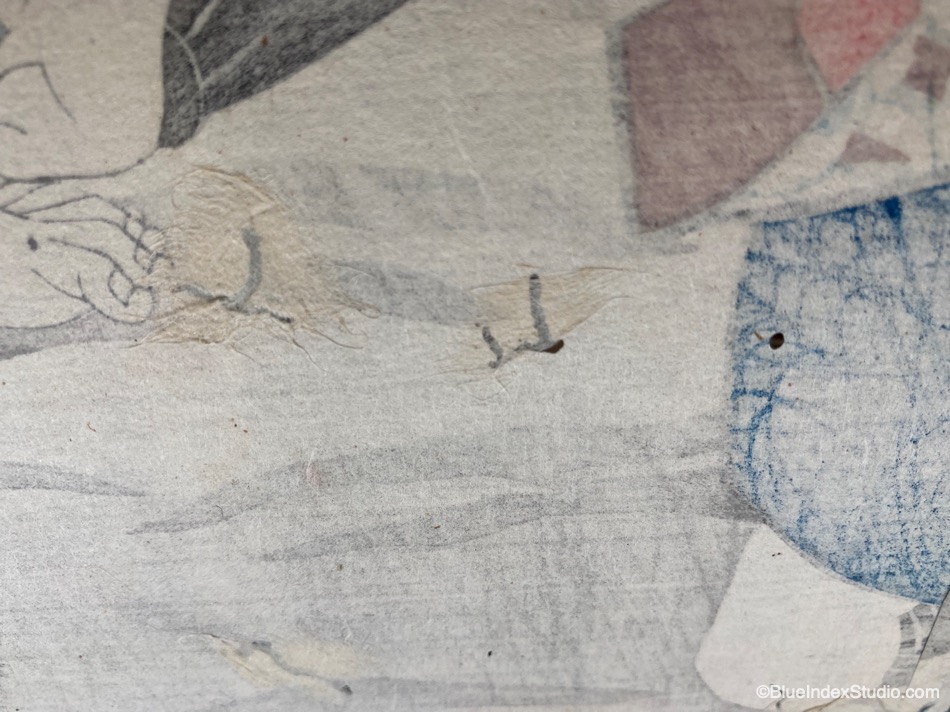

さらに清玄の足の指下方には虫食いの穴。清玄の右足指先や淀平の膝と加賀安印の間にも大きなミミズのような虫食いあとがある。

虫食いの方はすこしだが裏張りの跡がある。

BlueIndexStudio所蔵

左側、清玄の足のちかくに一箇所、その並びにもう一箇所と下にも一箇所、濃い目のベージュの紙の色が見える。契った和紙を裏からミミズ上の穴に貼り付けたようだ。こちらで売られる錦絵作品にはポスターやダンボールを裏から貼り付けられた状態を見かけることも度々なので、この作業は日本にいるうちに行われたか、あるいは少しでも知識がある人の手で行われたと推測する。

紙の保存は本当に難しい。何かできることがないかと見るたびに思うのだが…