美術展で実際に五感を駆使して作品にふれる経験にまさるものはない。ものによっては作品に対峙すると平面作品でも立体造形のように感覚になることもある。そして本物を直に見る経験からはいつも様々な発見があるのだ。

ところで日本の美術館や博物館では撮影禁止が一般的なようだが、欧米ではフラッシュ禁止でも通常の撮影は許可している美術館が多い。

ボストン美術館(MFA)も後者。国芳国貞ボストン展も通常撮影は可能。

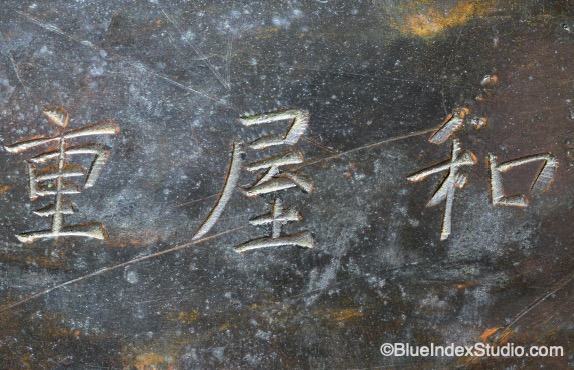

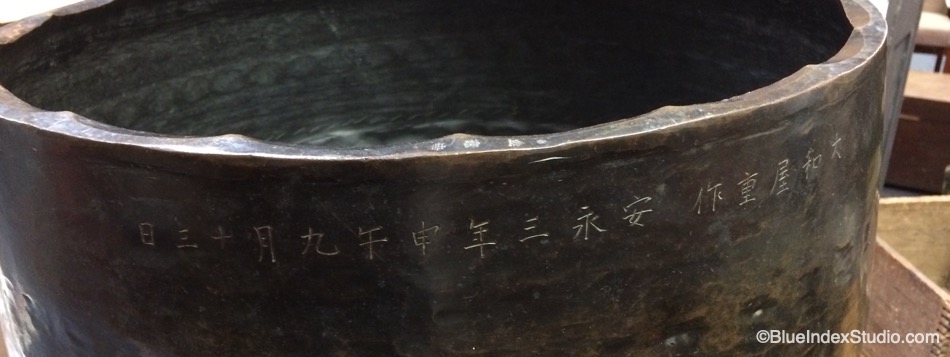

「Iwai Kumesaburo II as Agemaki – 二代目岩井粂三郎の揚巻」

角度を傾けて撮影した展示作品

角度を傾けて撮影した展示作品

William Sturgis Bigelow Collection, 11.26730

出版年:1829 (文政12) 頃

署名:香蝶楼国貞画

摺物

William Sturgis Bigelow Collection, 11.26730

「助六所縁江戸桜」は市川団十郎家の十八番で、現代歌舞伎の中でも特に人気の高い外題だ。主人公助六は江戸の粋を体現する男前の役どころ。揚巻はそんな助六にふさわしい最高の傾城。実際の歌舞伎の場面でもその佇まいは贅を尽くした出で立ちで際立つ美しさが表現されるが、錦絵においても同様に手を変え品を変え豪奢に描かれるテーマだ。

さて揚巻の頭上に描かれた枝垂れ桜。江戸桜という外題からも桜は欠かせない。実はこの作品は3枚続きの中の1枚で他の2枚には助六と新兵衛が描かれており、たぶん歌舞伎の舞台(現代も)同様に3作品を通して上部は桜で飾られている。この桜の輪郭が空摺(エンボス)で表現されているのだ。

この空摺はカタログでも見えますが、実際に見ると一層くっきりと深く、今刷り上がったばかりのような空摺りなのだ。このようにふっくらと摺りあがっているのも、今見ても上質とわかる厚手の奉書紙が使われたためだろう。やはり特別発注として作られる摺物は使われる素材も本当に贅沢だ。

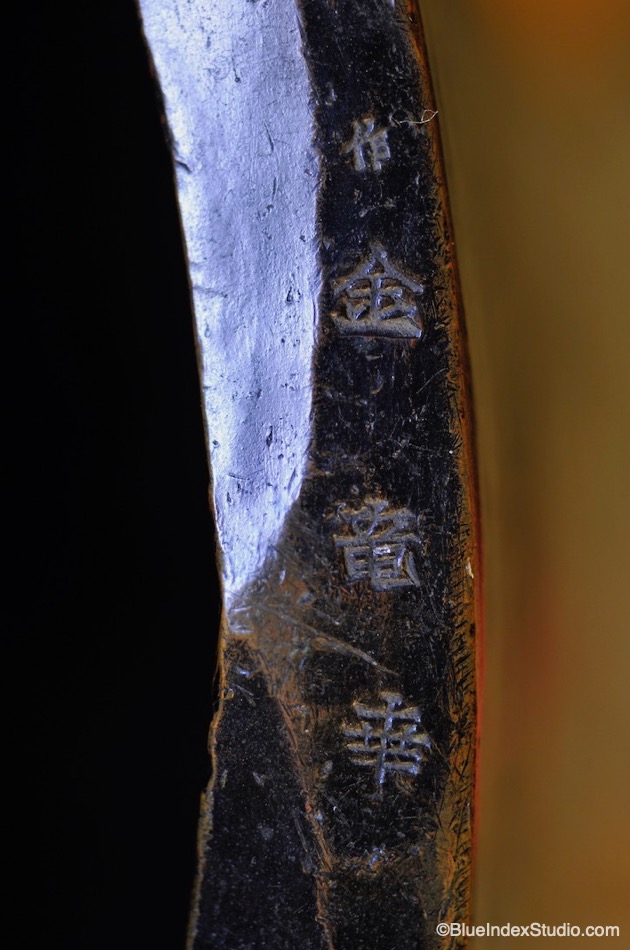

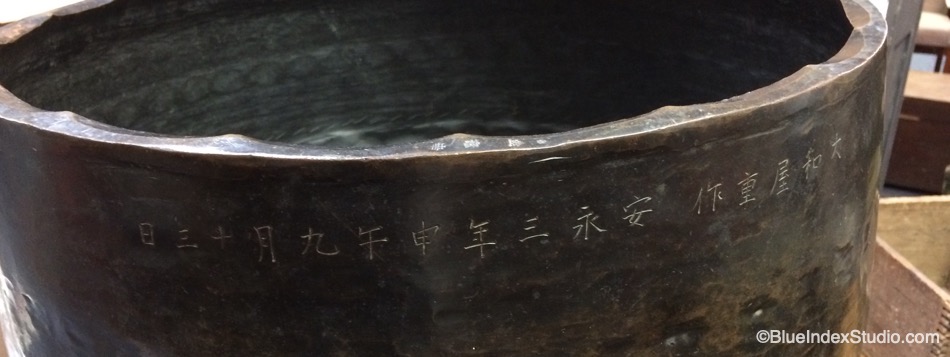

「Actor Iwai Hanshiro V as Yaoya Oshichi (From the series Great Hit Plays) – 大当狂言内 八百屋お七 五代目岩井半四郎」

角度を傾けて撮影した展示作品

角度を傾けて撮影した展示作品

William Sturgis Bigelow Collection, 11.15096

出版年:1814 – 15 (文化11−12) 年頃

署名:五渡亭国貞画

版元:川口屋卯兵衛

改印:極

William Sturgis Bigelow Collection, 11.15096

恋人に会いたい一心で事もあろうに放火をして火刑に処された八百屋の娘お七。江戸初期の実在の話とも言われている。この悲恋は多くの物語や戯曲となり浄瑠璃や歌舞伎でも人気を博した。五代目岩井半四郎のお七は特に当たり役となり、この作品の長襦袢でもみられる「麻の葉鹿の子」柄をお七の柄として後世にまで残した歴史に残る女形だ。江戸の若い娘らしい利発な目元が印象的だ。

さてこのお七の頭上が何やら光っている。これは胡粉が使われたためだ。カタログなどでは、鼠色っぽい塗り壁がまだらに剥げたような感じをよく見かける。実際に見ると銀色に光る胡粉がしっかり残っているのだ。

このシリーズは大人気の出し物の役者を一人づつ描いたもので、シリーズを通して胡粉が使われている。シリーズものはコレクター心をくすぐるうえに、高価な胡粉など使えば高級感が出る。普段の錦絵よりは高価な値段で特別な機会に販売されたと想像する。版元もいろいろ考えるものだ。

ちなみにこの展覧会ではもう一作、同じく国貞作の火の見櫓に登るお七も展示されている。お七は四代目市川小団次。お七の柄「麻の葉鹿の子」の振り袖姿だ。1856 (安政3) 年出版なのでここで取り上げた作品から約40年を経て作られた作品ということになる。

このように、ささやかな発見を記録できるという意味では会場での作品撮影は助かるのだ。しかし熱心な鑑賞者の邪魔にならないように速やかにアングルや近距離のピントを合わせるのは、少なくとも私にとってはなかなか容易ではない。やはり写真撮影は必要最低限十分。肉眼で見る、体感するのがオリジナルを見る醍醐味だ。

<参考文献>

MFA Boston 2017「KUNIYOSHI x KUNISADA」MFA Publications