ベルト・モリゾといえばエドゥアール・マネが彼女をモデルに描いた《すみれの花束をつけたベルト・モリゾ》(1873)で知られる。しかしモリゾ自身も印象派の画家であり、近年はジャポニスムに影響を受けた画家の一人として研究が進んでいる。

さて、ベルト・モリゾの《髪を結ぶ少女》。モリゾは日常的な風景や家族間の親密な場面を捉えることが得意だった。この作品も、そんなモリゾの家庭的で穏やかな視線が感じられる。どこを見るともない少女の眼差し。慣れた手つき。彼女の意識は指先は集中しているようだ。

この作品は2017年に東京国立西洋美術館で開催された「北斎とジャポニスム展」において、北斎の『絵本庭訓往来』とともに取り上げられた。

Ny Carlsberg Glyptotek, Danmark

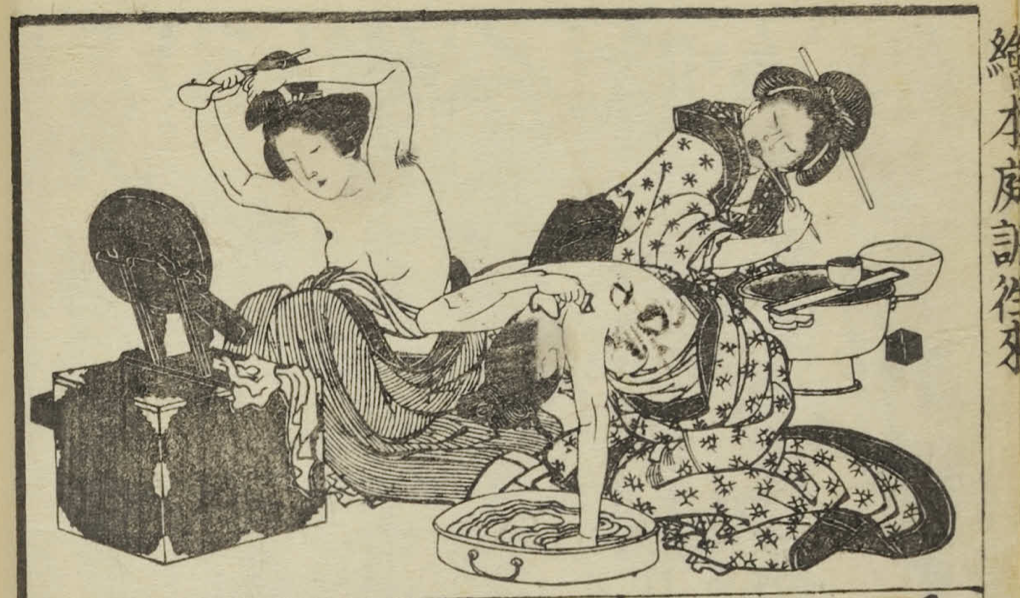

次は北斎の『絵本庭訓往来』。モリゾの《髪を結ぶ少女》に影響を与えた作品とされる。

3人の女性が歯を磨いたり、体を拭き清めたり、髪を櫛で整えたりという女性の身繕いの様子が描かれている。『絵本庭訓往来』は初等教育のための今で言えばテキスト、衛生に関する基本的な習慣を取り上げているのだろう。

ARC古典籍ポータルデータベース:#Ebi0912

この絵本、日常に観察眼を向けていたモリゾにとっては親しみが持てるテーマで、インスピレーションを掻き立てそうな風景だ。とはいえ、絵本庭訓往来の北斎もモリゾも、どこの国でも見られそうな普遍的な生活の場面を題材として扱ったわけで、この点だけをとって北斎作品からのインスピレーションによるモリゾ作品というのは少し性急な気がしなくもない。

ここで「北斎とジャポニスム展」から離れて、こちらはモリゾの同時期の作品《麦わら帽子の少女》。

www.wikiart.org

伏し目がちに座る麦わら帽子の少女。その右肩上の画中画が眼をひく。2人の人物。2人は水面に浮かぶ小舟の上に立っているように見える。前方の1人は胸元をV字に整えた青色の丈の長い衣装を身につけ、ウエストあたりを同系色の帯のようなもので止めている。印象派特有の筆触がよくみえるタッチでも東洋の雰囲気は見逃せない。そして浮世絵の夏の風物詩、隅田川の船遊び思い出す。青い衣装の人物が、上半身を捻りながら向きを変えているようなポーズもいかにも浮世絵風にみえるのだ。

この画中画に関しては現在のところ、2つの浮世絵版画の影響の可能性が指摘されている。

1作目は、鳥居清長の3枚続き《真崎の渡し舟(隅田川の渡し舟)》のうちの真ん中の作品で、女性2人と舳先が描かれた一枚。

MFA Accession Number: 11.13875, 11.13902, 57.585

もう1作が日本では《大川端夕涼》と呼ばれる下の作品。同じタイトルで清長作もあるのだが、こちらは喜多川歌麿の作品。この場合もやはり真ん中の一枚がモリゾとの関わりを指摘されている。

The Cleveland Museum of Art, The Fanny Tewksbury King Collection 1956.753

モリゾの画中画は2人とも船上の立ち姿。しかし清長の渡し舟の方は1人は舟に座っている。一方この歌麿作の方は2人とも立ち姿でしかも川縁を歩いているようだ。さらに、中心の女性は子供の手を引いているから登場人物が一人多い。しかし2人の女性の身体の向きがモリゾのそれとよく似ている。強いて言えば着物の色も、モリゾ作の後方の女性の着物が歌麿作の右側の女性の(経年褪色の可能性はあるが)それに近いようにもみえる。

モリゾ画中画で前に立つ女性に関しては、3作品いずれの女性も、体の向く方向に対して顔は反対側を向いている。この点は3作品に共通で美人画によく見られるポーズだ。

清長の女性など少し腰を屈めながらもやはり体と顔の方向は異なってる。歌麿作の女性は、肩を後ろにひいた反動で少し胸部を張った姿勢に上半身のひねりが加わった反り身と言われるポーズが見られる。これは歌麿女性の特徴と言われる。この点はモリゾ作の青い衣装の女性もよく似て見える。

モリゾは実際にいくつか浮世絵を所有しており、それらは歌麿や清長など美人画であったようだ。当時フランスで日本美術商として知られたジークフリート・ビングが1888年『芸術の日本』という月刊誌の刊行を始めた。そのなかには当時としては高品質印刷の図版も添付されていた。《 真崎の渡し舟》や《大川端夕涼》の3枚続きのうちの左から2枚も添付されていて、モリゾが所有していたと言われる。そして1890年にビングがフランスの国立美術学校で日本版画展を主催した際もモリゾは訪れており、清長の同作品はこの版画展に出品されカタログにも掲載されていた。モリゾはこうした経験から色彩版画にも興味を持ち自らも制作を試みた。

さて《髪を結ぶ少女》に戻ろう。

一心に髪を整える少女の右最上部、開かれた扇がさりげなく描かれている。青の濃淡と竹生のような要や骨の配色から日本の扇の雰囲気が漂う。そして少女の後ろは左約3/4をブラウン系の壁紙のような背景で占めているが、それを縦割りにした1/4の細長いスペースは薄い白っぽい黄土色(砥粉色)が使われている。

そして、《麦わら帽子の少女》においても少女の背景の分割も気になるところだ。

さて、ここまで2つのモリゾ作品と3つの浮世絵を見てきた。

浮世絵のような画中画や扇は、西洋的風景の中にアクセントとして添えられたモリゾの日本趣味とも言える。しかし《髪を結ぶ少女》の縦割りのスペース、《麦わら帽子の少女》の画面分割からは、西洋絵画に日本絵画の画面構成や色使いなど技術的要素を取り入れようとするモリゾの試みが見受けられる。縦長の面は引き伸ばされれば線となり、線の仕事を知らしめた浮世絵にたどり着く。ジャポニスムを研究し実践を試みるなかでモリゾは西洋絵画と異なる「線」の効果を見いだしたのだろう

ベルト・モリゾの作品もジャポニスムの影響を受けた画家として、今後さらに多くの研究が進み、取り上げられると想像している。

*この作品をネット検索すると同一画像の多くが《麦わら帽子のジュリー・マネ》というタイトルになっている。ジュリー・マネとはベルト・モリゾとウジェーヌ・マネ(絵も描いた、エドゥアール・マネの弟)の一人娘。ジュリー・マネについては、母モリゾはじめ多くの印象派画家の肖像画が残されており、それらに見られる彼女の特徴はこの少女とは異なっている。吉田典子氏もこの作品はプロのモデルを使っていることにも言及している。

参考資料

《Young Girl braiding her Hair》Ny Carlsberg Glyptotek(ニイ・カールスベルグ・グリプトテク美術館)https://www.kulturarv.dk/kid/VisVaerk.do?vaerkId=105137

(2022年11月29日閲覧)

《A Ferry on the Sumida River 真崎の渡し舟》Museum of Fine Art Boston

https://collections.mfa.org/objects/682351/a-ferry-on-the-sumida-river?ctx=c143ecdc-69d6-4114-b5d0-5d01d8aaa6ce&idx=15

(2022年11月30日閲覧)

《Julie Manet with a straw hat》(1892)

https://www.wikiart.org/en/berthe-morisot/julie-manet-with-a-straw-hat-1892

(2022年11月25日閲覧)

『Enjoying the Evening Cool Along the Sumida River』 c. 1797–98

The Cleveland Museum of Art, The Fanny Tewksbury King Collection 1956.753

国立西洋美術館 2017「北斎とジャポニスム HOKUSAIが西洋に与えた衝撃」読売新聞東京本社

吉田, 典子 2014「ベルト・モリゾと日本美術(2):麦わら帽子の少女における浮世絵の画中画について」『Stella』33, pp.213-236. Société de Langue et Littérature Françaises de l’Université du Kyushu