はからずもふたたび春英作品の署名偽装事件発見。

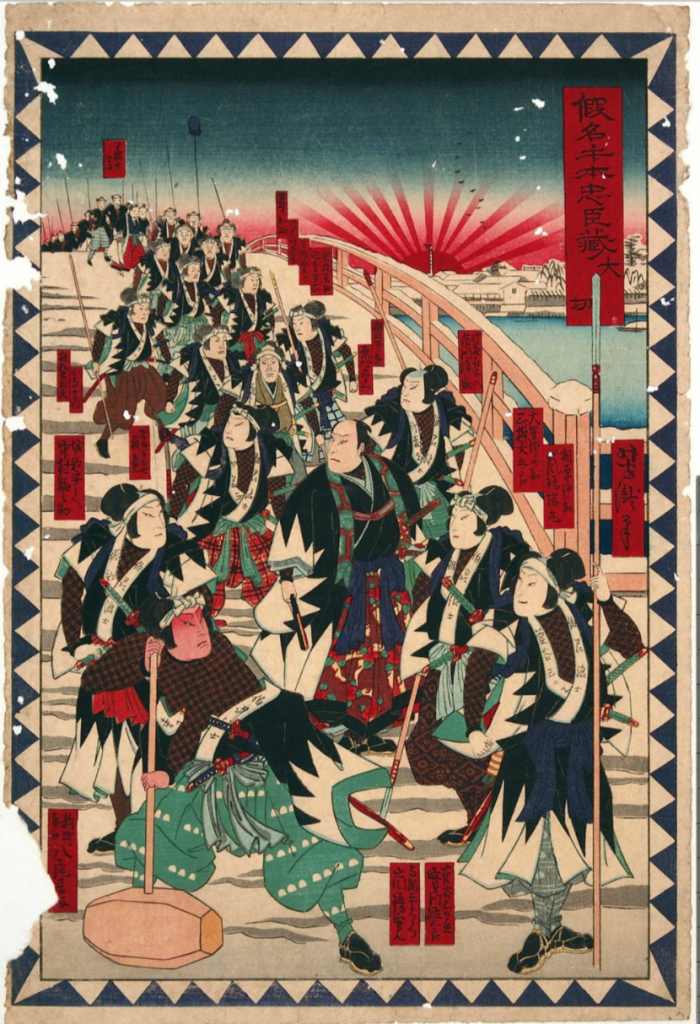

前回同様、モデルは二代目嵐竜蔵。

左、「東洲斎寫樂画 」の署名に極印と蔦屋重三郎(耕書堂)の版元印。

右が「春英画」に岩戸屋喜三郎(栄林堂)の丸に岩の版元印で、こちらがまっとうな作品。

いずれも大判縦型の作品で長さはほぼ同じのようだが、右の春英署名の用紙の幅が3cm弱広いために画像が縦横のバランスに差が出ている。

二代目嵐竜蔵の寺岡平右衛門

資料番号:21.5965 MFA所蔵

二代目嵐竜蔵の寺岡平右衛門

資料番号:21.5965 MFA所蔵

どう見ても同じ板。MFAのいずれのキャプションにも相互の作品の存在と、署名落款の差し替えのことが説明されている。さらに写楽名になってしまった作品には写楽本人の大首絵シリーズでも使われた雲母を、後から塗布されているとのこと。背景の紫がかった色がそれだ。光沢があって高級感を出すにはピッタリだったはず。そして店頭では高価な値段で売られたのだろう。

MFAは作品年を「1795(寛政7)年4月」としている。「都座」「仮名手本忠臣蔵」の表記もあるため、この点も作品年月の根拠の一つとも考えられる。

改印制度は1790(寛政2)年には始まっていて、丸に極の印は最初期のもの。写楽名の作品だけに極印があるのが気になるところ。

ここで忘れてはいけなないのが写楽の活動時期。1794(寛政6)年5月から翌1795(寛政7)年1月と言われている。ということは、この贋署名の作品が市場に出たときはすでに絵師写楽は存在しなかったということになる。

現在、長い年月を経て歴史の結果として写楽の活動期を知ることができたわけで、当時の人々にしてみれば数ヶ月のブランク後に写楽作品が売り出されても疑問を感じなかったかもしれない。ネットもSNSもない時代のこと、口伝てやかわら版などでの情報伝達の力量も気になるところだ。

偽署名に版元印を使われた蔦屋重三郎はどうだろう。本来であれば黙っていたとは思えないが、全力でプロデュースした絵師写楽も活動を停止してしまった蔦屋重三郎の最晩年。1797(寛政9)年に脚気で亡くなったところからすれば、数年前から病で気力も衰えていたのかもしれない。

春英名の方に極印がないということは、1795年の段階では写楽名の方だけが店頭に並んだのではないかと想像する。春英名の方はどこかに保管されていたものが改印制度が廃止以降に市場に出たのかもしれない。…春英は知っていたのだろうか。

春英の面目躍如となる作品をお伝えしたいものだ。

<参考サイト>

勝川春英《二代目嵐竜蔵の寺岡平右衛門》Museum of Fine Arts, Boston

https://bit.ly/3hq3WYG

勝川春英《二代目嵐竜蔵の寺岡平右衛門》Museum of Fine Arts, Boston

https://bit.ly/3yslGtt